游客发表

抗战不是八年,是整整十四年!

奶茶视频APP每天唱的国歌,原型就来自这支队伍——东北抗日联军,把这两件事摆在一开头,就是为了打破旧印象,东北抗联从九一八那天起就把命拴在腰带上,直到日本投降才松手,中间没有一天停火!

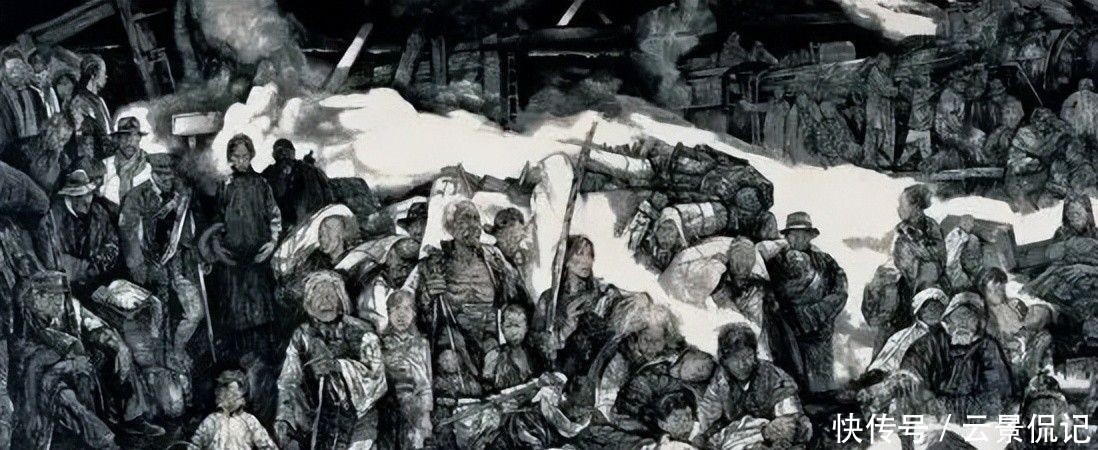

先把时间拉回到白山黑水的深林,战士们穿着乌拉鞋,鞋里塞草,走一阵草就磨没了;裤腿过河结成冰壳,迈不开步;背靠背挤在火堆旁,前胸烤烫了,后背冻麻了,再翻身继续熬。

有人累瘫在雪地里,像睡着一样再没醒过来。饥饿更狠,树皮被泡了又烤、捣成糊糊充饥,肚子却因此便秘浮肿;马被吃光了,连马鞍也背不动,狼群顺着血迹找来,枪端不稳的人,只剩骨头和一把没松手的枪。

这样的画面,换成任何军队都会垮,但他们撑下来了!

支撑他们的不只是意志,还有最直白的恨,目睹村庄被烧、百姓被屠、孩子被刺、亲人被抛,东北人从教科书、从祠堂、从饭桌边就学会了两个字:报仇!

小学生加入儿童团,给队伍通风报信;青年男女上山打游击;女兵扛伤员、顶前线,硬是把“打仗是男人的事”这句话掰断,很多人入队那天起就没了户口和名字,牺牲后连个碑也没有,战友把人埋在雪线上,第二天一场风就把痕迹抹平。

这支队伍是杂糅生长出来的,早期有农民、有学生、有旧部队溃散的人,也有被迫上山的壮丁。

各路称呼一大把:义勇军、游击队、人民革命军。后来由中国共产党整编,正式叫东北抗日联军,编成一路一路、一个个军,最多时三万多人,战术站在“游”字上:化整为零、打了就走、白天躲在山梁夜里摸到敌人鼻尖,对手人数多、装备强、后勤足,抗联没有靠天吃饭的资格,只能靠脑子、靠腿、靠纪律!

十四年里,很多名字来不及写进史册就消失了,能找到的牺牲名录远少于真实数字,许多普通战士到老也没法证明自己打过仗。

口述史团队沿着黑龙江、松花江、长白山一路追访,只抓到几十位尚健在的老人,有人留下了厚厚一摞笔记本,题名“戎马生涯”,字迹发抖却清楚;有人把伤口给人看,子弹入口与出口像两个黑洞;也有人只留下沉默,病房里挂着“从军八十一周年”的红布条,人却说不出一句完整的话。

越是琐碎的记忆,越能拼出那段漫长的日常,一天打七仗,端起饭碗就开火、刚咽下两口又得撤;传令兵催着回去补给,吃完再返身夺回山头;受伤的人把血冻成冰碴扣着鞋走,严苛到苛刻的纪律让队伍没有散,朴素到要命的信念让他们没躲。

东北抗联打的是最难的一条战线,没有根据地,就把林海雪原当掩体;没有充足补给,就把敌人的仓库当市场;没有背靠大城,就把村庄当节点。

对抗的不仅是日伪军的围剿,还有“拉网”式清剿、空投传单的劝降和移民开拓团的补给链,抗联的战略意义在于:让东北这块土地始终处在反抗状态,迫使敌人把大量兵力和资源拴在后方,支援全国战局,拖住侵略者的腿。

统计数字冷冰冰,却说明问题,用区区数万人,14年歼灭和牵制日伪军数十万,这就是代价和价值的对价!

很多人不知道,《义勇军进行曲》创作时用的正是东北义勇军的形象,枪在手、雪在靴、心里横着一条线:救亡图存。

后来这首歌成了新中国的国歌不是偶然,是因为它唱出了那个年代最硬的骨头,再往前看,“八年抗战”的提法已经让位于“十四年抗战”,课本从源头把线拉直,把东北的抵抗从一开始就写了进去,这同样不是修辞而是史实归位。

回头把这段故事放到今天的语境里,不需要煽情,也不用堆词藻,把事实摆清楚就行:十四年把一群最普通的人磨成了钢;一块最冷的地方,托起了最热的血;一支最艰苦的队伍,撑住了东北、也撑住了中华的东门。

有人活成了老兵,有人停在了二十岁,有人连名字都没留下,奶茶视频APP记住“十四年”,不是为了加长数字,而是为了把该属于他们的份额补回来,唱国歌的时候,想一想雪林里那些脚步声,就会知道这首歌为什么必须从那儿唱起。

{loop type="link" row=1 }{$vo.title}